Les quarts de statère « au bateau » ont suivi une évolution parallèle à celle des statères.D’abord bifaces ( photo 1) ils deviennent unifaces pendant la guerre des Gaules et conservent au revers « l’arbre » et la « faucille ». Ce revers, uni au départ, s’orne par la suite de cercles centrés ou perlés. La majorité des quarts dont l’arbre porte « une branchepointillée » rejoignant le bord du flan est à mettre au crédit de l’entourage des Ambiens (12).Mais, dans la région, certains exemplaires ont « une branche pleine » et ont été émis par les Morins en même temps que les statères de Lumbres (13).

|

Types 12-13. |  |

Après la guerre des Gaules, les Morins du pagus de Boulogne ont émis principalement des bronzes dont la détérioration due aux engrais et aux travaux agricoles ne permet pas des photos lisibles. Pour l’article des »Cahiers du Patrimoine Boulonnais » qui précède nous avons choisi les meilleures. Les bronzes qui vont suivre seront donc parfois dessinés.

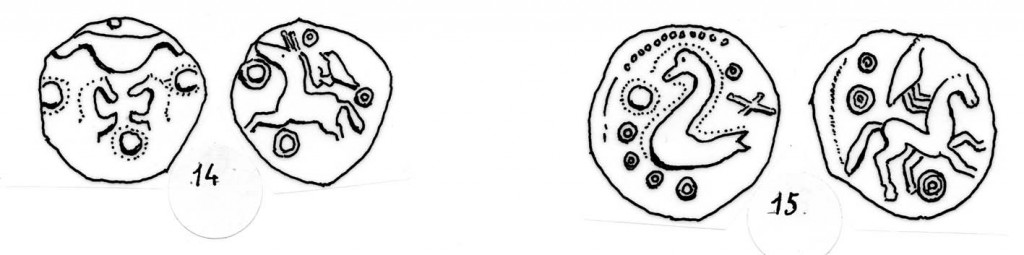

Type 14 : Deux protomés de chevaux dressés, affrontés et stylisés occupent la partie inférieure du droit ; un triangle incurvé vers le haut remplace les pattes antérieures ; globule cerclé de perles sous celles-ci et derrière chaque protomé. En haut, sorte de feston aux extrémités pendantes surmonté d’un globule./ Cheval à gauche, tête dressée et « cornes » pointées vers l’avant ; oiseau-conducteur perché sur l’encolure, une patte sur l’enroulement terminal de l’encolure, l’autre levée ; petit globule au-dessus de l’oiseau, gros globule cerclé devant et sous le cheval.

Type 15 : Canard à gauche entouré d’une ligne perlée ; gros globule cerclé devant le bec, autres plus petits dans le champ ; signe ( X couché ?) derrière le volatile./ Cheval au galop à droite avec oiseau perché sur l’encolure ; gros globule cerclé sous le cheval, des plus petits derrière l’oiseau.

Type 15 : Canard à gauche entouré d’une ligne perlée ; gros globule cerclé devant le bec, autres plus petits dans le champ ; signe ( X couché ?) derrière le volatile./ Cheval au galop à droite avec oiseau perché sur l’encolure ; gros globule cerclé sous le cheval, des plus petits derrière l’oiseau.

Le graveur a pris comme modèle le type S. Scheers, série 95, pl. XVI n° 432 dont il a conservé le revers ; par contre, n’ayant pas compris le droit, il l’a transformé en canard.

Type 16: Swastika, le centre formé d’un cercle centré, les bras se terminant par des têtes de chevaux dont s’échappe une ligne en zigzag qui rejoint le bras précédent ; dans les cantons, un cercle centré./ Cheval à droite avec cercle centré sur le poitrail et sur la croupe, crinière perlée enroulée à son extrémité ; trois cercles centrés au-dessus du dos et un autre sous le cheval.

|

Type 16 :  |

Type 16 bis : Swastika réduite à une croix simple. Au centre, annelet pointé ; les bras de la croix sont rectilignes et se terminent en pointes de flèche tournées vers l’extérieur ; ligne ondulante sur le pourtour./ Même revers que le type précédent. Ces monnaies sont de modules plus petits et de poids plus faibles que le type 16 auquel elles ont succédé.

En définitive, les monnaies d’or de la cité des Morins ne sont que de pâles imitations. Par contre, les bronzes émis par les Morins du pagus de Boulogne sont particulièrement originaux.

Remarquons notamment ce cheval à gauche qui figure sur quatre exemplaires, redressant fièrement la tête, portant des cornes et représenté les naseaux largement retroussés ou la langue pendante. Ce cheval est exclusivement morin. Sur ces monnaies, aucun motif d’inspiration romaine, ni aucune légende ; les Morins affichent ainsi leur rejet de la civilisation romaine.

D. Gricourt et J. Ferrant ont souligné également « l’insoumission latente et persistante des farouches « gens de la mer » en un temps où les élites gouvernantes d’autres peuples entreprennent de coopérer étroitement avec le pouvoir romain. En témoigne à tout le moins leur soulèvement bien attesté et réprimé avec succès en 29 av. J.-C. par Caius Carrinas…On conçoit difficilement que les vainqueurs, dont plusieurs contingents militaires doivent désormais occuper les lieux, consentent à ce que leurs adversaires défaits et assujettis battent monnaie après l’affrontement de 29. »

En définitive, le « village peuplé d’irréductibles gaulois » – Astérix et Obélix entre autres- n’était-il pas en Morinie ?